Rose-Croix : genèse, métamorphoses et influence discrète d’un mythe fondateur

La Rose-Croix occupe une place singulière dans l’histoire des idées : née d’une fiction savamment construite, elle s’est transformée en l’un des mythes les plus persistants de la modernité occidentale. La Rose-Croix fascine parce qu’elle combine utopie, révolte spirituelle et aspiration à une connaissance totale du monde, dans un moment où l’Europe cherchait de nouveaux équilibres entre Foi et Raison. Derrière l’apparente énigme, la Rose-Croix révèle surtout la tentative d’une génération de penseurs de formuler une vision plus cohérente, plus exigeante et véritablement éclairée de l’expérience humaine.

- 1. Qu’est-ce que la Rose-Croix et pourquoi ce mythe fascine-t-il encore ?

- 2. Les Manifestes de la Rose-Croix : que disent réellement les textes de 1614 à 1616 ?

- 3. Le Cénacle de Tübingen : comment un milieu théologique a transformé une fiction en projet de réforme ?

- 4. Du mythe aux usages : comment est né le rosicrucianisme ?

- 5. Rose-Croix et franc-maçonnerie : y a-t-il réellement un lien ?

-

6. Le grade de Chevalier Rose-Croix : un héritier fidèle ou une création sans rapport ?

- 6.1 En quoi le grade Rose-Croix est-il un “faux ami” du rosicrucianisme originel ?

- 6.2 Comment Lyon est-elle devenue le laboratoire du grade Rose-Croix ?

- 6.3 Pourquoi le grade Rose-Croix s’est-il imposé comme le sommet symbolique de nombreux rites ?

- 6.4 La légende d’Ormus : une construction tardive et sans fondement ?

- 7. Le renouveau rosicrucien aux XIXᵉ et XXᵉ siècles : éclatement, réinventions et ruptures

- 8. Conclusion : la Rose-Croix, un symbole réinventé à chaque siècle

- 9. Frequently asked questions (FAQs)

- 10. Rose-Croix : genèse, transformations et malentendus autour d’un mythe

Qu’est-ce que la Rose-Croix et pourquoi ce mythe fascine-t-il encore ?

La Rose-Croix surgit dans l’Europe du XVIIᵉ siècle comme une proposition discrète, portée par l’idée qu’un dialogue entre savoir, foi et quête intérieure restait possible malgré les fractures du temps. Les textes qui la présentent n’ont rien d’un système constitué : ils esquissent la silhouette d’une fraternité savante, engagée dans un projet de réforme intellectuelle et spirituelle, sans jamais en préciser les contours.

C’est précisément cette indétermination qui a nourri sa postérité. La Rose-Croix offre un espace où les tensions de l’époque — autorité religieuse, curiosité scientifique, exigence d’une lumière réellement opérante — peuvent être relues autrement.

Les Manifestes de la Rose-Croix : que disent réellement les textes de 1614 à 1616 ?

Les trois Manifestes de la Rose-Croix — la Fama Fraternitatis (1614), la Confessio Fraternitatis (1615) et les Noces Chymiques de Christian Rosenkreuz (1616) — constituent la matrice du mythe. Ils se présentent comme la révélation d’une fraternité savante engagée dans une œuvre de rénovation intellectuelle et spirituelle.

Rien cependant, dans ces écrits, ne confirme l’existence d’un ordre organisé : le lecteur y découvre plutôt un projet littéraire mêlant réformes religieuses, spéculations philosophiques et aspirations humanistes, dans le style propre au baroque naissant. Ces Manifestes, loin d’être un programme, sont un signal. Ils donnent forme à l’idée qu’un autre rapport au savoir et à la foi pouvait s’esquisser au seuil de la modernité.

Qui était Christian Rosenkreuz et pourquoi cette figure est-elle un personnage littéraire ?

Dans les Manifestes, Christian Rosenkreuz est présenté comme le fondateur d’une fraternité savante établie au XVe siècle. Son histoire suit un parcours typique des récits d’initiation de l’époque : jeune noble désargenté, il aurait voyagé en Orient, fréquenté des savants, recueilli des connaissances spirituelles et scientifiques, puis fondé une communauté discrète chargée de préserver cet héritage.

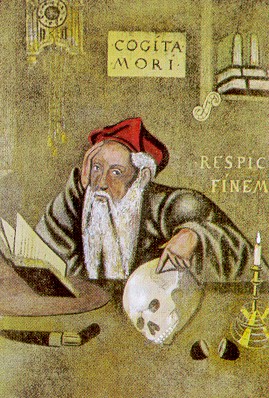

Portrait allégorique de Christian Rosenkreuz, figure fictive des Manifestes rosicruciens du XVIIᵉ siècle. Représentation anonyme, probablement issue de la tradition iconographique tardive.

Son nom même révèle la nature littéraire du personnage. Christian Rosenkreuz — “la Rose” et “la Croix” réunies dans un patronyme — n’a rien d’une attestation historique : il fonctionne comme un emblème condensé, capable de porter à lui seul le programme symbolique que les auteurs veulent suggérer. Le nom n’identifie pas un individu : il signifie un projet.

Rien cependant ne permet d’identifier ce personnage à une figure réelle. Les éléments biographiques mis en scène — errance formatrice, découverte de doctrines orientales, transmission d’un savoir réservé — relèvent clairement d’une construction littéraire.

Rosenkreuz apparaît ainsi comme un vecteur d’idéal, un personnage conçu pour incarner la possibilité d’une réforme intellectuelle et spirituelle au sein d’une Europe encore fracturée par les conflits religieux. Il fonctionne moins comme un individu que comme un symbole : celui d’un savoir éclairé, pensé comme un remède aux impasses de la pensée du temps.

La “Fraternité de la Rose-Croix” a-t-elle vraiment existé ?

Les Manifestes présentent la Fraternité de la Rose-Croix comme une communauté fondée au XVe siècle par Christian Rosenkreuz, structurée, disciplinée, détentrice d’un savoir scientifique, médical, philosophique et spirituel qu’elle offrirait désormais au monde. À les lire isolément, on pourrait être tenté d’y voir le reflet d’un ordre initiatique réellement constitué, ayant traversé les siècles à l’abri des regards.

Pourtant, aucune source antérieure aux années 1610 ne mentionne une telle fraternité, aucun document ne vient confirmer l’existence d’une organisation correspondant à cette description. Très tôt déjà, certains contemporains soupçonnèrent que cette Fraternité était une construction, et non le dévoilement tardif d’une institution cachée.

Les travaux historiques ultérieurs ont confirmé cette intuition. On peut rattacher la genèse des Manifestes à un milieu précis : un petit groupe de théologiens et d’étudiants luthériens, que l’on désignera plus tard sous le nom de Cénacle de Tübingen. Autour de Jean Valentin Andreae (1586-1654), futur pasteur et auteur avoué des Noces Chymiques, se retrouvent des esprits nourris de la piété luthérienne de Johannes Arndt (1545-1621), des grandes utopies de Thomas More (1478-1535) et de Tommaso Campanella (1568-1639), des spéculations médicales et philosophiques héritées de Paracelse (1493-1541), et d’un vocabulaire hermétique très en vogue.

Lorsque Andreae qualifiera plus tard cette Fraternité de ludibrium, de “jeu” ou de “plaisanterie”, il ne s’agira pas d’un simple canular gratuit, mais d’un dispositif littéraire. La Fraternité de la Rose-Croix fonctionne comme une fiction structurée, destinée à critiquer l’orthodoxie luthérienne jugée trop desséchée et à proposer, sous couvert de récit, un autre rapport possible entre foi, raison et connaissance du monde.

Ce qui n’a pas existé, c’est donc une fraternité organisée telle que la décrivent les Manifestes. Ce qui a réellement existé, en revanche, c’est un milieu intellectuel précis, animé par une volonté de réforme spirituelle et par la conviction qu’un savoir plus ample pouvait contribuer à éclairer la société chrétienne de son temps.

Pourquoi les Manifestes ont-ils bouleversé l’Europe intellectuelle ?

La publication des Manifestes entre 1614 et 1616 intervient dans un moment particulièrement sensible : l’Europe du début du XVIIᵉ siècle est traversée par des tensions religieuses croissantes, un foisonnement d’écrits polémiques et l’émergence de nouvelles pratiques savantes, encore dépourvues de cadre institutionnel stable. Dans ce paysage fragile, la promesse d’une fraternité savante, libre des querelles confessionnelles et capable d’unir théologie, philosophie naturelle et médecine rénovée, a immédiatement frappé les esprits.

Le retentissement fut d’autant plus fort que les Manifestes adoptaient le ton d’une révélation. Ils semblaient dévoiler une communauté agissante, déjà à l’œuvre depuis le XVe siècle, et désormais prête à offrir ses lumières à une Europe fragmentée. Pour de nombreux lecteurs, cette perspective répondait aux limites d’un monde intellectuel où les autorités religieuses se durcissaient, tandis que les nouvelles sciences peinaient encore à être reconnues.

Les Manifestes se situaient également à la jonction de plusieurs courants influents. On y retrouvait des accents paracelsiens, très présents dans l’Allemagne protestante du début du siècle, un vocabulaire hermétique familier aux milieux humanistes, et une sensibilité réformatrice proche du piétisme naissant. Ce mélange déroutant donnait l’impression d’un texte issu d’un milieu intellectuel plus vaste et plus structuré qu’il ne l’était réellement.

L’effet fut immédiat : pamphlets favorables, libelles hostiles, critiques virulentes et prises de position enthousiastes se multiplièrent en quelques années. Le simple fait qu’un penseur tel que René Descartes (1596-1650) crût possible un ordre de ce type — au point de séjourner en Allemagne dans l’espoir de rencontrer ses membres — témoigne de l’impact du phénomène.

Les Manifestes de la Rose-Croix ont bouleversé l’Europe non parce qu’ils révélaient une société secrète, mais parce qu’ils donnaient forme littéraire à des aspirations diffuses : désir d’un savoir unifié, soupçon envers les orthodoxies rigides, quête d’une réforme intérieure capable de réconcilier foi et intelligence du monde. Leur succès tient à cette convergence, plus qu’à un quelconque secret transmis à travers les siècles.

Le Cénacle de Tübingen : comment un milieu théologique a transformé une fiction en projet de réforme ?

Le Cénacle de Tübingen n’est pas seulement le lieu d’où émergent les Manifestes : il en éclaire la portée. Ce milieu théologique développe, au début du XVIIᵉ siècle, une réflexion sur l’appauvrissement spirituel du protestantisme officiel et sur l’incapacité des controverses confessionnelles à nourrir une vie intérieure authentique. Les écrits rosicruciens répondent à cette inquiétude : ils formulent, sous une forme fictionnelle, l’idée qu’une autre manière de penser la vérité est possible, moins dogmatique et plus attentive aux exigences morales, scientifiques et sociales de leur temps.

Le Cénacle se distingue également par une attitude spécifique envers le savoir. Plutôt que de rejeter les innovations de la science naissante ou l’héritage de l’hermétisme, ses membres cherchent à les articuler à une théologie vivante. La Rose-Croix devient alors un laboratoire imaginaire, où l’on peut expérimenter des rapprochements que la réalité institutionnelle rendait impossibles.

Enfin, ce milieu intellectuel introduit un geste décisif : il montre que la fiction peut servir d’outil critique. La Fraternité rosicrucienne, loin d’être proposée comme un modèle à imiter, fonctionne comme un miroir tendu aux Églises et aux savants, invitant chacun à mesurer la distance entre leurs pratiques et leurs idéaux.

Pourquoi la Rose-Croix originelle est-elle profondément luthérienne ?

La couleur luthérienne des Manifestes n’est pas un détail périphérique : elle structure leur façon de penser la réforme. Les auteurs appartiennent à un milieu façonné par l’héritage de la Réforme et par les tensions internes du luthéranisme du début du XVIIᵉ siècle, partagé entre orthodoxie stricte et piété plus intérieure. Dans ce contexte, la figure de la Fraternité rosicrucienne réactive plusieurs thèmes typiquement luthériens : la centralité de la conscience individuelle, la méfiance envers les excès institutionnels et la conviction qu’une foi vivante doit sans cesse être revivifiée.

On retrouve aussi l’empreinte de Johannes Arndt (1545-1621), dont la piété pratique, nourrie d’une théologie de la vie intérieure, fut déterminante pour une génération de pasteurs cherchant à dépasser les controverses dogmatiques. Les Manifestes prolongent cette sensibilité : ils suggèrent qu’une réforme authentique ne peut être imposée d’en haut, mais procède d’une transformation de l’homme lui-même, éclairée par un savoir ordonné au bien.

Enfin, la Rose-Croix originelle ne propose aucune médiation sacramentelle, aucun clergé, aucune structure hiérarchique — autant de marqueurs qui confirment sa matrice protestante. Elle s’adresse directement à la conscience, comme un appel à discerner ce qui peut être éclairé, corrigé ou transformé dans un monde où les Églises semblent parfois avoir perdu le sens de leur propre vocation.

Quel rôle ont joué Arndt, Andreae, Paracelse et la Pansophie ?

Plusieurs courants intellectuels convergent dans les Manifestes, et chacun façonne une dimension particulière de la Rose-Croix originelle. La piété intériorisée de Johannes Arndt (1545-1621) fournit un cadre spirituel où la réforme n’est plus seulement institutionnelle, mais éthique et personnelle. Son influence se reconnaît dans l’insistance des Manifestes sur la transformation intérieure, la vie morale et la responsabilité individuelle.

Jean Valentin Andreae (1586-1654), souvent identifié comme l’un des principaux artisans du projet, apporte la forme littéraire : goût de l’allégorie, structure narrative, usage critique de la fiction. Chez lui, le récit n’est jamais un divertissement, mais un instrument pour penser autrement.

Jean Valentin Andreae (1586–1654), théologien luthérien et auteur avoué des Noces Chymiques. Longtemps présenté comme l’un des inspirateurs des Manifestes rosicruciens, il a pourtant qualifié plus tard la Fraternité de “ludibrium”, soulignant la dimension littéraire et critique du projet.

La présence de Paracelse (1493-1541), quant à elle, ne renvoie pas à l’alchimie matérielle mais à sa lecture du monde : une nature perçue comme intelligible, dynamique, traversée de correspondances. Cette vision a orienté les auteurs vers une compréhension plus large de la médecine, de la philosophie naturelle et de leurs rapports avec la théologie.

Enfin, la Pansophie joue un rôle déterminant. Plus qu’un simple goût pour l’encyclopédisme, elle incarne l’ambition humaniste de réunir en un ensemble cohérent théologie, philosophie, sciences naturelles, histoire et morale. Des figures comme Johann Heinrich Alsted (1588-1638) systématisent cette aspiration à un savoir total ; d’autres, comme Jakob Böhme (1575-1624), lui donnent une coloration plus mystique. Les Manifestes reflètent cette tension vers une connaissance unifiée, capable de dépasser les frontières disciplinaires et de proposer une vision du monde où le savoir, pour être authentique, doit rester ordonné au service de la vie spirituelle et du bien commun.

Le symbole Rose + Croix signifie-t-il réellement ce que l’on croit ?

Le symbole de la Rose-Croix a souvent été interprété comme l’expression d’une fusion entre un héritage chrétien et une tradition hermétique plus ancienne. Les Manifestes ne soutiennent pourtant pas ces lectures tardives. À l’origine, l’association de la rose et de la croix renvoie avant tout à un imaginaire protestant luthérien, dont les auteurs des Manifestes étaient profondément imprégnés.

Le sceau de Martin Luther (1483-1546), adopté en 1530, présente en effet une croix noire posée sur une rose blanche : un emblème théologique avant d’être un symbole mystique. Pour le réformateur, la croix figure la foi chrétienne et la rose exprime la joie intérieure que procure la justification par la foi. Le rapprochement opéré par le Cénacle de Tübingen prolonge cette iconographie, sans lui adjoindre les significations alchimiques ou ésotériques qui seront développées au XVIIᵉ et surtout au XVIIIᵉ siècle.

La référence aux roses présentes dans les armoiries de Jakob Andreae (1528-1590), grand-père de Jean Valentin Andreae, confirme cette filiation. Là encore, il s’agit d’un signe d’allégeance à la tradition luthérienne, non d’un cryptogramme hermétique. Le symbolisme originel n’invite donc pas à chercher un secret dissimulé, mais à lire la Rose-Croix comme une métaphore littéraire, enracinée dans la culture protestante, au service d’un projet de réforme spirituelle et intellectuelle.

Du mythe aux usages : comment est né le rosicrucianisme ?

Le rosicrucianisme ne naît pas d’une tradition continue, mais d’un effet de réception. Dès la parution des Manifestes, des lecteurs disséminés dans l’espace germanique, anglais et néerlandais interprètent ces textes comme l’indice d’un ordre réel, détenteur d’un savoir inaccessible au commun. Cette lecture, pourtant contraire à l’intention initiale du Cénacle de Tübingen, va produire une série d’appropriations successives, chacune sélectionnant dans les Manifestes les thèmes qu’elle juge pertinents.

Au XVIIᵉ siècle, le rosicrucianisme devient ainsi une constellation de pratiques plutôt qu’un système cohérent. Pour certains, il s’agit d’une voie d’inspiration paracelsienne, centrée sur la rénovation de la médecine et de la philosophie naturelle. Pour d’autres, une orientation mystique où l’on cherche à concilier foi intérieure et spéculations hermétiques. Dans bien des cas, les lecteurs retiennent moins le message éthique et théologique des Manifestes que les motifs symboliques qui s’y trouvent, parfois de manière marginale.

Le passage du mythe à l’usage tient donc à un malentendu fécond : la Rose-Croix, conçue comme un laboratoire littéraire pour penser la réforme, devient le support de projections multiples. Chacun y lit ce qu’il souhaite y trouver — alchimie, sagesse antique, réforme de la raison, ou tradition cachée — au point que le rosicrucianisme finit par désigner un paysage doctrinal mouvant, plutôt qu’une doctrine unifiée.

Pourquoi la Rose-Croix est-elle rapidement devenue synonyme d’alchimie ?

L’association entre Rose-Croix et alchimie ne vient pas de la doctrine des Manifestes, mais de leur réception. Certes, les Noces Chymiques de Christian Rosenkreuz (1616) empruntent au vocabulaire et aux motifs de l’alchimie : opérations, métaux, fusions, purification. Mais cet appareil est un artifice littéraire, conforme au goût baroque pour les récits à clés, et non l’expression d’une pratique opérative. Les Manifestes valorisent l’“alchimie” au sens spirituel — transformation intérieure, discernement, réforme morale — bien plus qu’un laboratoire.

Le glissement vers l’alchimie matérielle apparaît ensuite. Dans le monde germanique, des auteurs déjà engagés dans les sciences hermétiques, tels que Michael Maier (1568-1622), lisent les Manifestes à travers leurs propres catégories. Maier projette spontanément sur Christian Rosenkreuz les schémas alchimiques qui irriguent toute son œuvre, intégrant la Rose-Croix dans une tradition hermético-alchimique qu’elle n’assumait pas à l’origine.

Illustration tirée de Atalanta Fugiens (1617) de Michael Maier (1568-1622), ouvrage emblématique de l’alchimie baroque. Les lecteurs du XVIIᵉ siècle projetèrent souvent ce type d’imagerie sur la Rose-Croix, contribuant à associer — à tort — les Manifestes rosicruciens à une tradition alchimique opérative.

Cette appropriation gagne rapidement l’Angleterre, où des savants comme Robert Fludd (1574-1637) — profondément marqués par l’hermétisme — accueillent les Manifestes comme la confirmation imaginaire d’une sagesse cosmologique déjà élaborée dans leurs écrits. Pour ces auteurs, la Rose-Croix ne pouvait qu’être alchimique, parce que leur propre système l’était.

Peu à peu, le public lettré retient surtout l’imagerie : emblèmes, allégories, symboles de transformation. La Rose-Croix devient un réservoir symbolique accessibles aux hermétistes, aux médecins paracelsiens, aux amateurs d’allegoria. Ce déplacement d’interprétation finit par dominer au XVIIᵉ et surtout au XVIIIᵉ siècle, au point de faire oublier que les Manifestes voulaient d’abord proposer une réflexion éthique, théologique et intellectuelle sur l’état du monde chrétien. Au XVIIIᵉ siècle, ce glissement est si avancé que les termes “Rose-Croix” et “alchimiste” deviennent presque interchangeables, tant dans la littérature savante que dans l’imaginaire populaire.

Les premiers “rosicruciens” : piétistes, médecins, milieux hermético-alchimiques ?

Les premiers lecteurs qui se reconnaissent “rosicruciens” ne forment pas un groupe homogène. Le XVIIᵉ siècle voit apparaître une mosaïque de profils attirés par les Manifestes, chacun y retrouvant un écho de ses préoccupations spirituelles ou intellectuelles.

Une première catégorie regroupe des piétistes — au sens large, c’est-à-dire des protestants attachés à la vie intérieure, à la dévotion personnelle et à la réforme morale. Pour eux, la Fraternité symbolise moins un ordre secret qu’un idéal chrétien vivifié, affranchi des polémiques dogmatiques.

D’autres viennent des milieux paracelsiens, médecins et philosophes naturels persuadés que la nature recèle une structure intelligible. Ils perçoivent dans la Rose-Croix un langage symbolique compatible avec leur conception d’une médecine fondée sur les “signatures” et les correspondances du monde créé.

À cela s’ajoutent des auteurs issus de cercles hermético-alchimiques, où hermétisme, cosmologie symbolique et alchimie spirituelle forment un ensemble souvent indissociable. Ils lisent spontanément les Noces Chymiques comme l’écho d’une tradition sapientielle ancienne, même si les intentions d’Andreae étaient avant tout littéraires.

Enfin, les alchimistes, difficilement séparables des hermétistes de leur temps, voient dans les Noces Chymiques une confirmation imagée de leur propre imaginaire opératif. Cette interprétation contribue à fixer progressivement l’équation Rose-Croix = alchimie, qui deviendra quasi évidente au XVIIIᵉ siècle.

Ce premier “rosicrucianisme” n’est donc pas un mouvement structuré, mais une zone de résonance, où différentes sensibilités spirituelles, médicales et symboliques reconnaissent dans les Manifestes un miroir de leurs attentes.

Rose-Croix et franc-maçonnerie : y a-t-il réellement un lien ?

La question du rapport entre Rose-Croix et franc-maçonnerie occupe depuis longtemps l’historiographie maçonnique. Elle repose pourtant sur un amalgame tardif. Les Manifestes rosicruciens paraissent entre 1614 et 1616 ; la franc-maçonnerie spéculative n’émerge véritablement qu’un peu plus tard, dans l’Angleterre et l’Écosse du XVIIᵉ siècle. Aucun lien institutionnel, doctrinal ou organisationnel ne relie les deux phénomènes à leur origine.

Cela ne signifie pas que l’un n’ait exercé aucune influence sur l’autre. Les deux mouvements se développent dans des milieux intellectuels voisins : érudits protestants, lettrés sensibles aux sciences nouvelles, amateurs de symbolisme, médecins paracelsiens, et membres d’une élite cultivée familière des réseaux savants européens. Le climat culturel est commun, mais les structures et les objectifs diffèrent.

Les loges écossaises et anglaises du XVIIᵉ siècle n’intègrent aucune référence explicite à la Rose-Croix dans leur rituel. Le fait le plus ancien évoquant un rapprochement est un passage du Muses Threnodie (1638) du poète écossais Henry Adamson, affirmant : « Nous sommes Frères de la Rose-Croix ; nous avons le Mot de Maçon et la seconde vue. » Ce témoignage ne prouve rien, sinon que certains milieux cultivés d’Édimbourg associaient déjà imaginaires rosicrucien et maçonnique — par curiosité plus que par tradition.

Portrait d’Elias Ashmole (1617-1692), antiquaire, érudit et passionné d’alchimie, reçu franc-maçon en 1646. Souvent présenté — à tort — comme un pont entre Rose-Croix et maçonnerie, il incarne plutôt un chevauchement sociologique : celui d’un milieu où hermétistes, médecins paracelsiens et lettrés se fréquentaient sans pour autant appartenir à la même tradition initiatique.

De même, des figures savantes comme Elias Ashmole (1617-1692), antiquaire, historien, passionné d’alchimie et reçu franc-maçon en 1646, témoignent d’un chevauchement sociologique : Rosicruciens “supposés”, hermétistes, médecins et francs-maçons gravitaient parfois dans les mêmes cercles, sans que l’un découle de l’autre.

Ce n’est qu’au XVIIIᵉ siècle, notamment en Allemagne, que certains systèmes initiatiques vont chercher à fusionner explicitement Rose-Croix et franc-maçonnerie — mais il s’agit alors d’une construction tardive, souvent éloignée de la lettre des Manifestes. Ce phénomène appartient à une autre phase de l’histoire maçonnique : celle des hauts grades.

Par quels canaux l’imaginaire rosicrucien a-t-il atteint, indirectement, les milieux maçonniques ?

L’influence rosicrucienne sur la franc-maçonnerie ne passe pas par les loges elles-mêmes, mais par des milieux intermédiaires où circulent les idées, les livres et les spéculations savantes. Trois vecteurs principaux jouent un rôle déterminant au XVIIᵉ siècle.

Le premier est celui des réseaux érudits protestants, très structurés dans l’espace germanique, néerlandais et britannique. Professeurs, pasteurs, médecins et antiquaires échangent manuscrits, traités et commentaires. Les Manifestes sont rapidement intégrés à ces circuits, non comme textes fondateurs d’un ordre, mais comme curiosités intellectuelles discutées parmi d’autres.

Le deuxième canal est celui des sociétés savantes naissantes, ou de leurs ancêtres informels : cercles d’antiquaires, sociétés d’histoire naturelle, groupes d’étude. Là encore, la Rose-Croix n’est pas un modèle, mais une énigme littéraire qui stimule la réflexion sur les liens entre science, religion et symbolisme.

Le troisième vecteur est l’imprimé, dont l’essor accélère la diffusion des Manifestes et de leurs commentaires. Ce n’est pas le contenu doctrinal qui impressionne les lecteurs, mais la puissance imaginaire de la Fraternité : un groupe savant, discret, moralement exemplaire et tourné vers le bien commun — un motif qui trouvera un écho, plus d’un siècle plus tard, dans certaines formes de sociabilité maçonnique.

Ainsi, l’influence rosicrucienne est moins une transmission directe qu’un transfert d’imaginaire : un ensemble de codes symboliques, de récits et d’attentes qui circulent dans les milieux cultivés avant de toucher, tardivement, certaines sphères maçonniques.

Pourquoi les premiers rituels maçonniques ne contiennent-ils aucune trace rosicrucienne ?

L’examen des plus anciennes sources maçonniques montre immédiatement l’absence de toute référence rosicrucienne. Les textes les plus anciens, les Old Charges (ou Anciens Devoirs), dont la rédaction s’étale entre la fin du XIVe siècle et le XVIIIe siècle, présentent un univers strictement corporatif, chrétien et moral. Les plus anciens catéchismes rituels écossais (tel le manuscrit "Edinburgh Register House" de 1696) ou anglais (tels le Sloane n°3329, vers 1700, le Dumfries n°4, vers 1710, et le Graham, 1726) déroulent tous le même horizon : obligations professionnelles, règles d’obéissance, récit biblique de la construction du Temple.

Aucun de ces documents n’évoque la Rose-Croix, ni la moindre coloration hermétique, alchimique ou pansophique. Leur symbolisme reste simple : signes, mots, références scripturaires, et un cadre communautaire principalement orienté vers la discipline du métier.

Les loges dites “acceptées”, ouvertes à des non-opératifs — juristes, pasteurs, notables ou érudits locaux — ne transforment pas pour autant la loge en cercle hermétique ou en société savante. Elles ne développent aucune utopie pansophique ni aucun projet analogue aux Manifestes rosicruciens. En revanche, on voit apparaître, dans ces milieux, les premiers signes d’un ésotérisme proprement maçonnique : un savoir transmis sous forme de mots, signes et allusions bibliques, dont la fonction est essentiellement identitaire et mémorielle.

Le témoignage de Robert Kirk (1691), comparant la transmission du Mot de Maçon — identifié aux noms des colonnes Jakin et Boaz — à certains usages rabbiniques, montre que la réflexion symbolique commence à s’esquisser. Il s’agit toutefois d’une spéculation interne, limitée et scripturaire, sans rapport avec les constructions hermético-alchimiques associées plus tard à la Rose-Croix.

La légende d’Hiram, qui apparaît au début du XVIIIᵉ siècle (vers 1730), constitue certes un tournant narratif, mais elle reste postérieure à la période fondatrice et n’a aucun rapport avec les thématiques rosicruciennes. Elle relève d’un autre mouvement : la naissance d’un symbolisme maçonnique interne, non d’une importation rosicrucienne.

Ainsi, tout rapprochement entre Rose-Croix et franc-maçonnerie avant le milieu du XVIIIᵉ siècle doit être considéré comme anachronique. Les deux traditions ne se croisent pas à l’origine : elles occupent des espaces distincts, reposent sur des logiques différentes, et ne commenceront à dialoguer que plus tard, dans le cadre des hauts grades.

Le grade de Chevalier Rose-Croix : un héritier fidèle ou une création sans rapport ?

L’apparition du grade de Chevalier — ou Souverain Prince — Rose-Croix au XVIIIᵉ siècle constitue un moment décisif de l’histoire maçonnique. C’est l’un des grades les plus connus et les plus commentés, souvent présenté à tort comme l’héritier direct des Manifestes rosicruciens. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Le grade de Rose-Croix naît en France, probablement à Lyon vers 1760, dans un milieu traversé par un fort courant de mysticisme catholique, en plein siècle des Lumières. Sa coloration est sans ambiguïté : il s’agit d’un grade christique, centré sur les vertus théologales, le Calvaire, le monogramme INRI, l’Emmanuel et la Cène. Ces thèmes sont totalement absents des Manifestes du XVIIᵉ siècle.

Bijou de Chevalier Rose-Croix, France, XIXᵉ siècle. On y reconnaît le pélican nourrissant ses petits — symbole christique majeur dans la tradition française des hauts grades.

Plus encore, certaines caractéristiques du grade trahissent une inspiration résolument catholique : l’agenouillement rituel, la mention de l’archange Raphaël — présent dans le Livre de Tobit, écrit deutérocanonique absent des Bibles protestantes — et la structure para-sacramentelle de l’agape finale. La tradition protestante n’aurait pas intégré ces éléments.

Le choix du nom “Rose-Croix” ne renvoie donc pas à une filiation, mais à un emploi prestigieux d’un terme déjà largement détaché de son origine luthérienne et devenu synonyme d’une sagesse mystérieuse. Le grade ne reprend aucun élément doctrinal des Manifestes : il s’inscrit dans une dynamique maçonnique propre, façonnée par les sensibilités chrétiennes, mystiques et érudites de la France du XVIIIᵉ siècle.

L’hypothèse d’une influence jésuite, avancée par Jean-Marie Ragon au XIXe siècle, est peut-être exagérée ; mais elle rappelle au moins que ce grade voit le jour dans un espace où le catholicisme spirituel et la quête d’une expérience intérieure jouaient un rôle de premier plan. La figure de Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) illustre bien cette atmosphère.

En somme, le grade de Chevalier Rose-Croix est une création maçonnique autonome, qui emprunte un nom célèbre mais ne dérive aucunement des Manifestes rosicruciens. Il reflète l’univers spirituel de la maçonnerie française au XVIIIᵉ siècle, où christianisme moral et allusions hermétiques ponctuelles se combinent pour former l’un des grades les plus marquants de la période.

En quoi le grade Rose-Croix est-il un “faux ami” du rosicrucianisme originel ?

Le succès du grade Rose-Croix dans les systèmes maçonniques, en particulier au XIXᵉ siècle, a contribué à nourrir une confusion durable : beaucoup ont supposé que la maçonnerie avait conservé, transmis ou même incarné l’héritage des Manifestes rosicruciens. L’association d’un même nom a suffi pour suggérer une continuité que rien, absolument rien, ne vient étayer sur le plan historique ou doctrinal.

La Rose-Croix du XVIIᵉ siècle est une fiction théologique protestante, née dans les marges du luthéranisme piétiste, façonnée par l’usage de l’allégorie, par l’érudition humaniste et par le rêve pansophique d’une réconciliation entre Foi, science et philosophie. Le grade maçonnique, lui, repose sur une tout autre architecture : christique, morale, fondée sur la symbolique du sacrifice et de la rédemption, avec quelques résonances hermétiques ajoutées par le goût du temps.

Les divergences ne sont pas seulement doctrinales ; elles sont structurelles. Le rosicrucianisme des Manifestes se présente comme une pédagogie imaginaire, presque un programme intellectuel déguisé, tandis que le grade maçonnique Rose-Croix s’inscrit dans une progression initiatique graduée, liée à l’économie interne des hauts grades. L’un développe un mythe utopique et critique sous la forme d’un récit, l’autre propose un rituel dramatique, marqué par l’émotion chrétienne et la symbolique du passage.

Par ailleurs, les thèmes centraux de la Fama, de la Confessio ou des Noces Chymiques — la réforme universelle, le caractère fictif du récit, la critique du dogmatisme, la pansophie, la quête de la sagesse par l’étude — sont totalement absents du grade maçonnique. Le rituel lyonnais ne reprend aucun de ces ressorts, et n’hérite ni de leur langage, ni de leur finalité.

Le grade Rose-Croix est donc un faux ami au sens le plus strict : il utilise un signifiant prestigieux, mais déconnecté de son origine. Le nom fonctionne comme un label à forte charge symbolique, dont les auteurs maçonniques du XVIIIᵉ siècle se sont saisis pour exprimer une autre vision de l’accomplissement spirituel — une vision plus catholique, plus affective, plus liturgique.

Le rapprochement, si souvent proclamé, ne tient que par l’imagination rétrospective. L’historien, lui, doit rappeler que la filiation directe entre Manifestes rosicruciens et grade maçonnique Rose-Croix est une illusion généalogique, née du prestige d’un nom suffisamment polysémique pour accueillir toutes sortes de projections.

Comment Lyon est-elle devenue le laboratoire du grade Rose-Croix ?

Le surgissement du grade de Rose-Croix à Lyon dans les années 1760 n’a rien du hasard. La capitale des Gaules constitue alors un foyer singulier, où se croisent plusieurs courants spirituels qui ne se rencontrent nulle part ailleurs en France avec la même intensité : dévotion catholique, mystique intérieure, illuminisme européen, survivances de la piété baroque, et une sociabilité maçonnique exceptionnellement active.

Lyon est d’abord une ville de confréries, de dévotions, de retraites spirituelles. Le catholicisme local n’est pas seulement institutionnel : il est imprégné d’un imaginaire sacramentel, d’un goût pour la liturgie, d’une familiarité avec les symboles christiques. C’est dans cet humus qu’un rituel comme le Rose-Croix, marqué par la Cène, les vertus théologales et la figure du Christ rédempteur, trouve immédiatement un terrain favorable.

À cela s’ajoute un autre facteur décisif : la présence d’un milieu maçonnique très cohérent et solidement structuré autour de personnalités charismatiques, au premier rang desquelles Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824).

Ce dernier, profondément attiré par les doctrines théosophiques de Martinès de Pasqually, va jouer un rôle majeur dans l’orientation spirituelle des loges lyonnaises.

Dans les années 1760-1770, tous les éléments qui composent le “style lyonnais” sont déjà là :

- christicité assumée,

- moralisme dévotionnel,

- attrait pour les symboles,

- lecture mystique des Écritures,

- volonté d’élever la maçonnerie à un plan intérieur.

La rencontre entre cette sensibilité catholique et le cadre cérémoniel de la maçonnerie française produit une atmosphère propice à la naissance de grades plus spirituels, plus dramatiques, plus “intérieurs” que ceux pratiqués ailleurs. Le Rose-Croix lyonnais ne procède donc pas d’un emprunt : il est le reflet d’un climat religieux et maçonnique spécifique.

En outre, Lyon est un carrefour : on y lit les ouvrages hermétiques circulant depuis l’Europe germanique ; on y discute des systèmes de hauts grades ; on y accueille des visiteurs étrangers. L’imaginaire rosicrucien — déjà largement détaché des Manifestes originels — circule comme un mot-totem, un emblème de sagesse secrète que chacun investit à sa manière. Ce climat permet à un grade de s’appeler “Rose-Croix” sans pour autant être rosicrucien.

Ainsi, Lyon devient un laboratoire initiatique : un endroit où se rencontrent catholicisme mystique, maçonnerie en expansion et attrait pour des symboles puissants capables d’incarner l’idéal d’un accomplissement spirituel. Le grade Rose-Croix est le produit direct de cette alchimie locale — non des Manifestes du XVIIᵉ siècle.

Pourquoi le grade Rose-Croix s’est-il imposé comme le sommet symbolique de nombreux rites ?

Dès son apparition, le grade Rose-Croix connaît une diffusion remarquable. En quelques décennies, il devient le sommet ou l’un des sommets de plusieurs systèmes de hauts grades : Rite Français, Rite Écossais Ancien Accepté, Rite de Memphis-Misraïm, Royal Order of Scotland. Ce succès n’est pas dû à une quelconque filiation rosicrucienne, mais à une alchimie proprement maçonnique.

Le premier facteur est la puissance du motif christique, qui confère au grade une force émotionnelle que les degrés précédents n’avaient jamais atteinte. Les degrés bleus fondent un cadre moral et symbolique ; le Rose-Croix introduit une dimension existentielle, presque dramatique. L’initié y découvre un horizon plus intérieur, structuré par les trois vertus théologales, la symbolique de la Croix et l’Agape. Dans une société du XVIIIᵉ siècle encore profondément marquée par le christianisme, cette dramaturgie trouve naturellement une résonance immédiate.

Le deuxième facteur est sa structure rituelle, qui se distingue nettement des grades intermédiaires. Là où beaucoup de hauts grades multiplient récits et accumulations symboliques, le Rose-Croix propose une architecture resserrée : un arc narratif simple, un mot à forte valeur spirituelle, la révélation d’un symbole christique, et une agape finale qui scelle l’ensemble. Cette sobriété produit un effet initiatique inhabituel, presque mystique, que les maçons du XVIIIᵉ siècle ont immédiatement perçu.

Le troisième facteur est la plasticité du symbole, qui permet au grade Rose-Croix d’être intégré dans des systèmes très différents. Catholique dans sa forme originelle, il peut aisément devenir plus scripturaire, plus philosophique ou plus symbolique selon les ajustements rituels. Il se laisse approprier sans perdre sa cohérence interne. Son nom — chargé d’une aura mystérieuse — lui assure par ailleurs un prestige qui dépasse de loin sa réalité historique.

Enfin, le grade Rose-Croix répond à une attente profonde : offrir une synthèse spirituelle, un point d’achèvement qui donne sens à l’ensemble du parcours maçonnique. Après la légende d’Hiram, qui fonde la symbolique de la perte, le Rose-Croix propose un mouvement inverse : celui de la recomposition, de la lumière retrouvée, d’un sens intérieur reconquis. Cette dynamique en fait naturellement un “sommet”.

Ainsi, si le grade de Rose-Croix s’est imposé comme l’un des plus hauts degrés, c’est parce qu’il condense, sous un nom prestigieux, l’ambition de toute maçonnerie de hauts grades : offrir à l’initié une image de l’accomplissement spirituel. Non par une filiation rosicrucienne fictive, mais par la logique interne du système maçonnique lui-même.

La légende d’Ormus : une construction tardive et sans fondement ?

Parmi les filiations imaginaires associées à la Rose-Croix, aucune n’a connu autant de succès que la légende d’Ormus. Elle apparaît tardivement, dans les années 1770–1780, au sein de la Rose-Croix d’Or d’Ancien Système, fondée à Berlin sous l’impulsion de Rudolf von Bischoffswerder (1714-1803) et Johann Christoph Wöllner (1732-1800). Selon ce récit, la Rose-Croix remonterait à Adam, puis traverserait toutes les traditions anciennes avant de se cristalliser en Égypte autour d’un prêtre nommé Ormus, converti au christianisme par saint Marc et fondateur de l’Ordre originel.

Cette construction ne repose sur aucune source historique. Elle relève d’un imaginaire typiquement illuministe, nourri de généalogies sacrées, d’une chronologie mythique et d’un goût prononcé pour les origines antiques. Rien, dans les Manifestes du XVIIᵉ siècle, n’évoque un tel récit. Rien, dans les premières formes de la maçonnerie, ne laisse entrevoir la moindre trace d’une tradition remontant à l’Égypte pharaonique ou à un converti du Ier siècle. La légende d’Ormus reflète davantage le climat intellectuel des milieux rosicruciens germaniques du XVIIIᵉ siècle que quelque réalité antérieure.

Sa postérité, pourtant, fut considérable. Au XIXᵉ siècle, plusieurs systèmes occultistes s’en emparent : la Societas Rosicruciana in Anglia, la Golden Dawn, puis Jacques-Étienne Marconis de Nègre (1795-1868), qui introduit le mythe dans le Rite de Memphis. À mesure qu’elle se diffuse, la figure d’Ormus devient un symbole commode, garantissant une antiquité fictive à des organisations en quête de légitimité.

La légende d’Ormus illustre ainsi un mécanisme récurrent de l’histoire rosicrucienne : la création de récits rétroactifs destinés à combler un vide documentaire et à offrir à des groupes récents une généalogie prestigieuse. Elle témoigne moins d’une tradition continue que d’une imagination initiatique toujours prompte à réinventer son propre passé.

Le renouveau rosicrucien aux XIXᵉ et XXᵉ siècles : éclatement, réinventions et ruptures

Le XIXᵉ siècle marque une nouvelle étape de l’histoire rosicrucienne. Après avoir nourri l’imaginaire baroque du XVIIᵉ et inspiré les systèmes para-maçonniques du XVIIIᵉ, la Rose-Croix devient l’un des pôles majeurs de l’occultisme moderne. Ce renouveau ne prolonge pas les Manifestes originels ; il procède d’un changement profond du rapport à la spiritualité, désormais marqué par le Romantisme, le mysticisme individuel et la réaction au positivisme triomphant.

En Angleterre, les premières structures rosicruciennes modernes émergent dans le milieu maçonnique. La Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA), fondée vers 1865 par Robert Wentworth Little (1840-1878), propose un enseignement chrétien ésotérique fondé sur neuf grades, largement inspirés de la Rose-Croix d’Or allemande. Exigeant la maîtrise maçonnique comme condition d’accès, elle devient un lieu de rencontre entre érudition symbolique et aspirations mystiques. Plusieurs figures majeures de l’occultisme britannique y sont initiées.

C’est dans ce terreau que naît, en 1888, l’Hermetic Order of the Golden Dawn, fondé par William Wynn Westcott (1848-1925), Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918) et William Robert Woodman (1828-1891). Le système, plus élaboré et plus opératif, articule magie cérémonielle, kabbale hermétique, alchimie et psychologie symbolique. Le rosicrucianisme y sert de principe d’unité : non comme une tradition historique, mais comme un cadre conceptuel. La Golden Dawn engendre de nombreux schismes (Stella Matutina, B.O.T.A.) et influence durablement l’ésotérisme occidental du XXᵉ siècle.

En France, le renouveau est porté par un milieu où se rencontrent occultisme, littérature, ésotérisme catholique et sociabilité maçonnique. L’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, fondé en 1888 par Stanislas de Guaita (1861-1897) et Joséphin Péladan (1858-1918), réunit Papus (Gérard Encausse, 1865-1916), Oswald Wirth (1860-1943) et d’autres figures majeures de l’époque. Ces cercles privilégient une approche syncrétique, mêlant kabbale, hermétisme, symbolisme chrétien et magie.

Joséphin Péladan, peint par Alexandre Séon vers 1892 — incarnation du tournant mystique et esthétique du rosicrucianisme fin-de-siècle.

Péladan, en désaccord avec son l’orientation trop orientaliste de l’Ordre, le quitte pour fonder dès 1890 la Rose-Croix Catholique ou Rose-Croix Esthétique. Sous sa direction, ce mouvement acquiert une influence culturelle durable : entre 1892 et 1897, les Salons de la Rose-Croix à Paris rassemblent peintres, sculpteurs, écrivains et compositeurs autour d’un idéal esthétique chrétien et mystique.

Parmi les artistes marqués par cette atmosphère singulière figure Erik Satie (1866-1925), dont l’univers dépouillé, ironique et d’une étrangeté très personnelle porte encore les traces, discrètes mais réelles, de cette expérience rosicrucienne.

Le XXᵉ siècle voit apparaître les organisations rosicruciennes les plus connues du grand public. L’Association Rosicrucienne (Rosicrucian Fellowship) de Max Heindel (1865-1919), fondée en 1909, propose un enseignement chrétien mystique diffusé par correspondance, nourri d’astrologie et de cosmologie spirituelle. L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC), fondé en 1915 par Harvey Spencer Lewis (1883-1939), développe une structure internationale, articulant enseignement graduel, cérémonies et un prestigieux imaginaire égyptisant. En 1945 naît aux Pays-Bas le Lectorium Rosicrucianum, école gnostique fondée par Jan van Rijckenborgh (1896-1968) et Catharose de Petri (1902-1990), ancrée dans les Manifestes originels mais profondément remaniée.

De ces courants multiples, un constat s’impose : le rosicrucianisme moderne n’est pas l’héritier direct du rosicrucianisme du XVIIᵉ siècle. Il en conserve le nom, parfois certains thèmes, mais il s’en écarte par sa structure, ses méthodes et sa théologie implicite. Il n’a plus de lien organique avec les Manifestes, et encore moins avec la genèse de la franc-maçonnerie. Ce qui subsiste, de siècle en siècle, c’est la capacité du symbole Rose-Croix à accueillir des aspirations spirituelles hétérogènes — un miroir où chaque époque projette sa propre quête intérieure.

Conclusion : la Rose-Croix, un symbole réinventé à chaque siècle

Du XVIIᵉ siècle aux organisations contemporaines, la Rose-Croix n’a cessé de changer de visage. Née dans un contexte très précis — celui du piétisme luthérien allemand, des utopies baroques et d’une érudition où science, foi et curiosité se tenaient encore la main — elle s’est rapidement détachée de ses origines pour devenir un vaste réceptacle symbolique. Les alchimistes y ont vu un miroir de leur quête, les occultistes une source d’autorité, les fraternités para-maçonniques un modèle d’organisation, et les écoles du XXᵉ siècle un langage pour réenchanter le monde moderne.

Cette plasticité explique sa longévité. La Rose-Croix survit parce qu’elle ne dit rien d’imposé et qu’elle laisse tout entendre : réconciliation, unité, transformation intérieure. C’est peut-être là, plus que dans les filiations rêvées ou les lignées revendiquées, que réside sa véritable force : un symbole capable de traverser les époques sans jamais se réduire à l’une d’elles.

Par Ion Rajolescu, rédacteur en chef de Nos Colonnes — au service d’une parole maçonnique juste, rigoureuse et vivante.

Approfondissez votre parcours avec notre sélection des Hauts Grades du Rite Français.

1. La Rose-Croix est-elle une organisation historique réelle ?

Non. La Fraternité décrite dans les Manifestes du XVIIᵉ siècle est une fiction littéraire née du cercle théologique de Tübingen. Elle n’a jamais existé comme ordre structuré.

2. Quelle est l’origine exacte du nom « Rose-Croix » ?

Le nom renvoie symboliquement au sceau de Martin Luther (une croix posée sur une rose). Il ne désigne pas une tradition médiévale antérieure, contrairement aux affirmations tardives.

3. Christian Rosenkreuz a-t-il vraiment existé ?

Non. Christian Rosenkreuz est un personnage fictif, créé comme support narratif dans les Manifestes. Son nom même est un jeu symbolique.

4. La Rose-Croix a-t-elle influencé la naissance de la franc-maçonnerie ?

Les premiers rituels maçonniques ne montrent aucun lien. Quelques cercles rosicruciens et maçonniques se sont simplement côtoyés au XVIIᵉ siècle dans les mêmes milieux érudits.

5. Pourquoi associe-t-on souvent la Rose-Croix à l’alchimie ?

Parce que les alchimistes des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles ont projeté leurs attentes sur les Manifestes. Le rosicrucianisme est ainsi devenu, par extension, un synonyme d’alchimie spirituelle.

6. Le grade maçonnique de Chevalier Rose-Croix est-il rosicrucien ?

Non. Il est d’origine catholique et mystique, sans lien doctrinal avec les Manifestes. La parenté est nominale, pas historique.

7. Quel est le rôle des ordres rosicruciens modernes comme l’AMORC ?

Ils prolongent le mythe dans une perspective spirituelle contemporaine : correspondance, enseignements, conférences. Ils ne dérivent pas directement des Manifestes originels.

8. La Rose-Croix est-elle une voie initiatique chrétienne ?

Elle fut l’œuvre de luthériens, mais les réinterprétations ultérieures lui ont donné des visages très variés : hermétisme, ésotérisme chrétien, occultisme ou gnosticisme.

9. Pourquoi la Rose-Croix fascine-t-elle encore aujourd’hui ?

Parce qu’elle n’est pas une doctrine fixée. Elle fonctionne comme un symbole ouvert permettant à chacun d’y projeter sa quête : unité, transformation, sagesse intérieure.

10. Peut-on parler d’une tradition rosicrucienne continue depuis le XVIIᵉ siècle ?

Non. Il existe des réappropriations successives, parfois contradictoires, mais pas de transmission ininterrompue. La continuité est celle du symbole, non des institutions.

Retrouvez ici la retranscription complète de l’épisode pour ceux qui préfèrent la lecture ou souhaitent approfondir les échanges.

Rose-Croix : genèse, transformations et malentendus autour d’un mythe

Il y a des mythes qui traversent les siècles parce qu’ils ne disent jamais tout. Des mythes qui ne s’offrent pas, mais qui se laissent entrevoir, comme une lumière oblique sur un vieux manuscrit. La Rose-Croix appartient à cette famille-là.

Tout commence au début du dix-septième siècle, dans une Allemagne traversée par les querelles religieuses, les ferveurs mystiques et les grandes utopies de la Renaissance finissante. Entre l’an seize cent quatorze et l’an seize cent seize paraissent trois écrits énigmatiques : la Fama Fraternitatis, la Confessio, et les Noces Chymiques de Christian Rosenkreuz. Personne ne sait alors s’il faut les lire comme des pamphlets, des paraboles, des satires savantes ou des appels à la réforme du monde. On y parle d’une fraternité secrète, ancienne, éclairée, gardienne d’un savoir capable de transformer l’homme et peut-être même la société.

Ce qui est certain, c’est que ces textes ne décrivent aucune institution réelle. Ils sont le produit d’un petit cercle de pasteurs et d’étudiants luthériens, fascinés par l’idée d’une sagesse qui réconcilierait foi et raison. Mais leur portée dépasse de loin l’intention de leurs auteurs. Ils ouvrent un espace symbolique où chacun projette sa quête, ses espoirs, ses inquiétudes. La Rose-Croix devient alors un miroir : un miroir où l’Europe du dix-septième siècle contemple sa soif d’unité, de connaissance et de renouveau.

Pour comprendre ce que furent vraiment ces textes, il faut revenir à leur terre natale : le duché de Wurtemberg, les cercles théologiques de Tübingen, et cette génération qui voulait redonner souffle à un protestantisme devenu trop sec, trop dogmatique. Johannes Arndt, Jacob Böhme, les grandes utopies humanistes, les échos de Paracelse… Tout cela constitue le terreau d’où émergent les Manifestes. Ils n’offrent aucune initiation secrète, aucune technique alchimique. Ils cherchent à imaginer un monde où la science et la foi cesseraient de s’ignorer, où l’homme retrouverait une vocation intérieure et une responsabilité spirituelle.

La figure de Christian Rosenkreuz, souvent prise au sérieux dans les siècles suivants, n’est pourtant qu’un personnage littéraire. Son nom même est un symbole : la croix posée sur la rose, comme dans le sceau de Martin Luther. Les auteurs construisent une fiction pédagogique, un roman utopique où un homme parcourt l’Orient, reçoit des enseignements prodigieux, puis fonde une fraternité discrète destinée à travailler pour le bien commun. Rien dans ce récit ne peut être lu comme l’histoire d’un ordre caché. Tout relève de l’allégorie et de la critique spirituelle.

Mais l’Europe du dix-septième siècle est avide de mystère. Et bientôt, les lecteurs interprètent ces écrits comme la trace d’une organisation réelle et secrète. Des pamphlets enthousiastes répondent à d’autres, violemment hostiles. On accuse les Rose-Croix d’être des magiciens, des alchimistes, des espions, des réformateurs clandestins. Descartes lui-même traverse l’Allemagne, dans l’espoir naïf de les rencontrer. Le mythe échappe à ses auteurs et devient une matrice collective.

La question se pose alors : qu’y avait-il réellement derrière ces textes ? Rien d’autre qu’un désir de réforme. Rien d’autre qu’une espérance. Rien d’autre qu’un rêve intellectuel et spirituel à la mesure d’une époque qui ne séparait pas encore la connaissance du salut, ni la science de la prière. Le rosicrucianisme originel appartient à cette culture-là : une culture où l’on espère que la vérité peut transformer la société comme elle transforme l’âme.

Ceux qui, plus tard, ont voulu transformer l’utopie en institution ont souvent mal compris son sens. En Allemagne, dès le dix-huitième siècle, on veut reconstituer un ordre rosicrucien réel. On invente des filiologies, des règles, des récits de transmission. On affirme descendre des Templiers, par l’intermédiaire des Rose-Croix. Sincerus Renatus, Samuel Richter, la Rose-Croix d’Or, puis la Rose-Croix d’Or d’Ancien Système de Bischoffswerder et de Wöllner : autant de tentatives pour donner aux Manifestes un prolongement rituel. Mais ces ordres ne sont pas les héritiers de la Rose-Croix du dix-septième siècle. Ils sont les enfants du dix-huitième : fascinés par l’alchimie, par les hautes initiations, par les systèmes hiérarchiques qui prolifèrent alors.

La franc-maçonnerie, née dans les îles Britanniques au tournant du dix-septième siècle, suit un autre chemin. Dans ses plus anciens documents, les Old Charges, puis les premiers catéchismes écossais et anglais, on ne trouve aucune trace de Rose-Croix. Aucune alchimie. Aucun hermétisme. Rien que la morale du métier, les obligations professionnelles, la construction du Temple, les signes, les mots, la discipline de la loge. Même les loges dites “acceptées”, ouvertes à des notables et à des érudits, n’ont rien de rosicrucien. Leurs spéculations sont limitées, scripturaires, modestes.

Quand l’ombre du rosicrucianisme plane parfois au-dessus des loges du dix-septième siècle, c’est surtout parce que les mêmes milieux s’y croisent : juristes, médecins, pasteurs, érudits locaux. Elias Ashmole, passionné d’alchimie et franc-maçon dès l’an seize cent quarante-six, incarne cette porosité sociologique, non doctrinale. Ce n’est qu’au dix-huitième siècle que certaines loges, surtout en Allemagne et en France, élaborent des hauts grades d’inspiration rosicrucienne. Mais là encore, la filiation est culturelle, pas historique.

Le grade de Chevalier Rose-Croix, né à Lyon vers l’an mille sept cent soixante, devient rapidement l’un des plus prestigieux de la franc-maçonnerie française. Pourtant, il ne doit presque rien aux Manifestes du dix-septième siècle. Son symbolisme est catholique, christique, centré sur l’Emmanuel, sur l’INRI, sur les vertus théologales. Sa dramaturgie évoque la Cène, la Croix, le Calvaire. Rien de tout cela n’appartient à la Rose-Croix originelle, profondément luthérienne. On a donné au grade un nom rosicrucien, mais son âme est tout autre : une tentative de marier mystique chrétienne et hermétisme, dans une ville comme Lyon où le sentiment religieux restait particulièrement fort en plein siècle des Lumières. Ce n’est que plus tard, dans les années mille sept cent soixante-dix, que les influences théosophiques et mystiques — notamment celles issues de l’Ordre des Élus Coëns — entreront dans l’univers lyonnais et modifieront la vie maçonnique locale, mais elles sont étrangères à la genèse du grade Rose-Croix lui-même.

Au dix-neuvième siècle, le mythe se renouvelle encore. Le romantisme ranime la quête intérieure et l’occultisme naît en réaction au rationalisme. À Paris, Stanislas de Guaita, Joséphin Péladan, Papus, Oswald Wirth et d’autres réinventent la Rose-Croix dans un cadre littéraire, artistique, parfois théâtral. Péladan fonde même une Rose-Croix Esthétique et organise plusieurs Salons où Erik Satie, peintres et sculpteurs explorent les correspondances entre art, mystique et idéal rosicrucien. Ici encore, la filiation n’est pas historique, mais créative.

Au vingtième siècle, trois grands courants émergent. Max Heindel fonde en Californie une mystique chrétienne modernisée, influencée par Rudolf Steiner. L’AMORC de Spencer Lewis développe un système mondial d’enseignement par correspondance, accessible et structuré, très éloigné du contexte originel mais porté par une forte capacité d’organisation. Le Lectorium Rosicrucianum introduit une lecture gnostique et catharisante des Manifestes, insistante sur la transfiguration intérieure. Trois voies différentes, trois interprétations, trois héritages qui n’ont en commun que le symbole qu’ils réinventent.

Si l’on traverse ainsi quatre siècles d’histoire, une chose apparaît clairement : la Rose-Croix n’a jamais été une institution continue. Elle n’a jamais possédé de temple, de règles fixes ou de transmission ininterrompue. Elle a été, et demeure, une image. Une image ouverte, capable de se charger de multiples sens. Une image assez vaste pour accueillir les rêves d’une époque, les intuitions d’un groupe ou les espérances d’un individu.

Peut-être est-ce justement pour cela qu’elle dure. Parce qu’elle ne dit rien d’imposé. Parce qu’elle laisse chacun entendre autre chose. Parce qu’elle laisse circuler l’idée d’une unité retrouvée, d’une connaissance réconciliée, d’une transformation possible. Le symbole n’est pas un dogme : c’est une invitation. Et la Rose-Croix, depuis plus de quatre siècles, demeure l’une des plus puissantes invitations à chercher une lumière qui ne soit ni naïve ni arrogante, mais intérieure, exigeante et discrète.

ICH MÖCHTE NEUIGKEITEN UND EXKLUSIVITÄTEN ERHALTEN!

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Blog-Artikel, Neuheiten und Sonderangebote von Nos Colonnes.